文章最後修改於 2026-01-19

AI Data是什麼?本文將介紹AI數據分析的概念,比較與傳統分析的4大差異,並介紹8項AI分析常使用的技術,並說明AI、資料科學與大數據的不同。更準備5步驟導入指南與3種導入情境建議,讓你發揮AI Data真正價值!

AI 數據分析是什麼?AI Data vs 傳統分析 4 大差異!

當今企業談到「AI 數據分析(AI Data)」,指的是將人工智慧技術應用在數據分析中。

利用 AI 及演算法輔助,可以深度分析龐大的結構化與非結構化數據內容,不只歸納出明確方向,也能根據資料間的關聯做出整理、分析與預測。

相比過去單靠人工處理數據的方式,AI Data 更能挖掘出過往容易被忽略的資訊價值,讓企業決策更有依據。

AI 數據分析雖然看似雖然強大,但若想真正發揮效益,第一個要解決的難題就是「資訊孤島」現象。

這種情況指的是許多企業的資訊分布在不同系統或部門之間,各自獨立儲存管理,缺乏統一結構,導致資料無法有效共享,就像每個單位都在使用不同語言,最終誰也無法明白誰。

而 AI 的角色就是協助企業打破隔閡,整合分散又規格不一的資料來源,讓原本彼此無關的資訊,連結成一張完整的數據網。經過整合後,AI 接續分析,幫助企業從全局角度釐清問題、洞察機會。

然而,光是整合還不夠,資料本身若是存在錯誤或出現缺漏,也會直接影響 AI 的分析準確度。

AI 再聰明,也無法從失真的原料中提煉出正確答案,就像再厲害的廚師,也需要足夠的食材才能產出美味的菜餚。

因此,AI 數據分析的基礎,不只是系統架設與技術導入,更包含資料清理、標準化與持續維護的能力。

| 📝 名詞補充 結構化資料:包含報表、表格、銷售紀錄等格式明確、容易歸類的資訊。 非結構化資料:像圖像、客服對話、影片評價、社群留言等沒有固定格式的內容。 |

(一)AI 大數據分析與傳統分析差異有哪些?

🖌️ 差異 1:資料處理方式分歧

過往傳統分析多依賴人為設定規則,像是套用公式、指標或統計模型,針對「已知的問題」尋找答案,像報表工具跑出平均數、加總、繪製趨勢圖等,分析過去的數據以解釋歷史趨勢。

AI 分析則是讓機器從大量資料中自動找出模式與關聯,不需要事先預設問題,AI 自己就能發現異常或趨勢,甚至找出人類沒注意到的細節。

🖌️ 差異 2:資料來源區別

傳統分析主要處理格式整齊、結構清楚的資料,像是 Excel 表格、欄位清單、報表數據這類結構化資料,但能涵蓋的範圍有限。

相比之下,AI Data 可以處理的資料種類更廣,像客服對話、產品評論、照片、影片或錄音等非結構化資料。雖然形式不固定,但這些內容往往藏有使用者真實的情緒、需求與意圖。

AI 能把「原本不好整理」的資訊也納入分析,讓資料來源更完整,也貼近實際情況。

🖌️ 差異 3:自動化程度差異

在傳統分析中,多數操作像是資料整理、比對、出報表,都需要人工介入,不但費時也容易出錯。

而 AI 數據分析的流程多半以自動化進行,大幅節省時間,讓分析能即時進行。

🖌️ 差異 4:預測與即時反應能力差距

傳統分析擅長回顧過去,像是「上一季銷售有什麼異常」,但若需要預測未來或即時反應,就會顯得力不從心。

AI 分析則具備預測能力,能根據歷史資料自動推估未來發展,像是預測消費者回購機率、辨識潛在流失風險,還能根據即時數據快速反應,協助企業更快做出調整。

| AI Data 與傳統分析差異比較 | ||

| AI Data | 傳統分析 | |

| 資料類型 | 結構化與非結構化資料 | 結構化資料 |

| 處理方式 | AI 自動辨識、處理與整合 | 以人為主,手動整理與分析 |

| 分析效率 | 自動化效率較高 | 人工速度緩慢 |

| 分析範圍 | 資訊來源更多元,貼近實際狀況 | 範圍較窄,受限於數據格式 |

| 洞察能力 | 擅長即時處理與預測,能快速反應 | 偏重歷史資料分析,預測能力有限 |

AI Data 常用技術有哪些?一次掌握 8 大核心技術清單!

談論 AI 數據分析時,光知道 AI 是什麼還不夠,我們還需要了解背後幾個重要的技術基礎,讓你更好理解 AI 數據分析是如何運作:

(一)AI 機器學習

機器學習(Machine Learning)是人工智慧中很核心的技術,讓 AI 從資料搬運工晉級成數據專家,重點是讓電腦自己學會從資料中找出規律,做出預測或判斷,而不再需要人工一條條寫好規則,它就能自動自發運作。

我們可以將 AI 想像成剛學開車的人,對路況和操作一無所知,隨著不斷練習(讀取大量資料),逐漸學會如何在不同路況下加速、煞車、轉彎,最後還能有經驗地預測前方可能出現的狀況,做出正確反應。

而電腦也靠「資料練習」,提升自己的判斷能力,當資料越多,越能應對現實中複雜的問題。

像是你在 Spotify 聽音樂、Amazon 購物,或 Netflix 追劇時,系統總能推薦你符合喜好的內容,就是機器學習在生活中最常見的一種應用。

在 AI Data 中,機器學習就像是處理資料的大腦,能自動從海量複雜的資料中抓出模式、做出預測,幫助企業做出更準確的判斷:

- 自動化:自動處理大量資料,省下人工作業的時間。

- 看懂資料:從難以量化的資料中找出行為模式,成為預測依據。

- 模型進步:能根據新資料不斷優化,隨著使用時間越長、資料越多,分析結果也會越準確。

- 發現細節:深入理解數據,挖掘出過往分析工具難以察覺的資訊關聯。

(二)AI 自然語言處理

自然語言處理(Natural Language Processing,簡稱 NLP)是一種讓 AI 有能力聽得懂人話、看得懂文字的技術。

它的目標是幫助電腦理解人類日常語言,其中涉及語意分析、語音辨識、機器翻譯、文本摘要、情感分析多種技術,讓 AI 理解我們的對話、文章、留言、聲音語音等,並從中抓出有意義的資訊來分析。

NLP 可以幫助 AI Data 處理大量非結構化的文字資料,從中提取有價值的內容,像是:

- 分析情緒:判斷文字內容的情緒傾向,是正面、負面還是中立,讓品牌能即時回應消費者情緒。

- 關鍵字抽取:從長篇內容中自動找出核心概念,快速掌握對話重點與用戶需求。

- 主題分類:將大量文字資料歸類成不同主題群組,方便分眾溝通或問題追蹤。

- 意圖辨識:理解使用者輸入字詞背後的真正目的,像是在詢問產品細節、想抱怨問題,或是準備下單。

(三)其餘 AI 數據應用技術

除了機器學習與自然語言處理這兩項 AI 技術外,其實還有不少其他人工智慧技術也常被用來提升數據分析的深度與效率:

🔹 強化學習(Reinforcement Learning)

持續試錯讓 AI 自主優化決策邏輯。在資料分析時,可以針對變動情境(如動態定價、行為預測)持續調整策略,提升 AI 模型的即時反應能力與靈活性。

🔹 深度學習(Deep Learning)

深度學習能處理大規模、複雜的資料,適合圖像、語音、文字等非結構化內容。利用多層神經網路(Neural Network),協助提升分類、預測與模式辨識的精準度,加強分析的深度與廣度。

🔹 生成式 AI(Generative AI)

生成式 AI 根據現有資料產出全新內容,幫助資料補強、內容補齊等場景。在資料量不足或需要創造測試場景時,加強分析模型的穩定性。

🔹 電腦視覺(Computer Vision)

讓 AI 從圖片與影像資料中自動辨識與擷取資訊,讓資料分析不被文字與數字侷限。常應用在影像異常檢測、行為追蹤、醫療影像分析等應用,擴展分析資料的範圍。

🔹 時間序列預測(Time Series Forecasting)

時間序列技術用來分析具有時間順序的資料,如銷售、流量、氣候等。利用趨勢、季節性與異常變動建模,協助企業進行預測與資源規劃。

🔹 自動化機器人(RPA)

接管重複性高的資料處理任務,像報表生成、資料匯整與格式轉換,提升資料清理與流程管理的效率,讓人力專注在高價值的分析與策略規劃。

AI 大數據和資料科學有什麼差異?3 步驟搞懂協作分工!

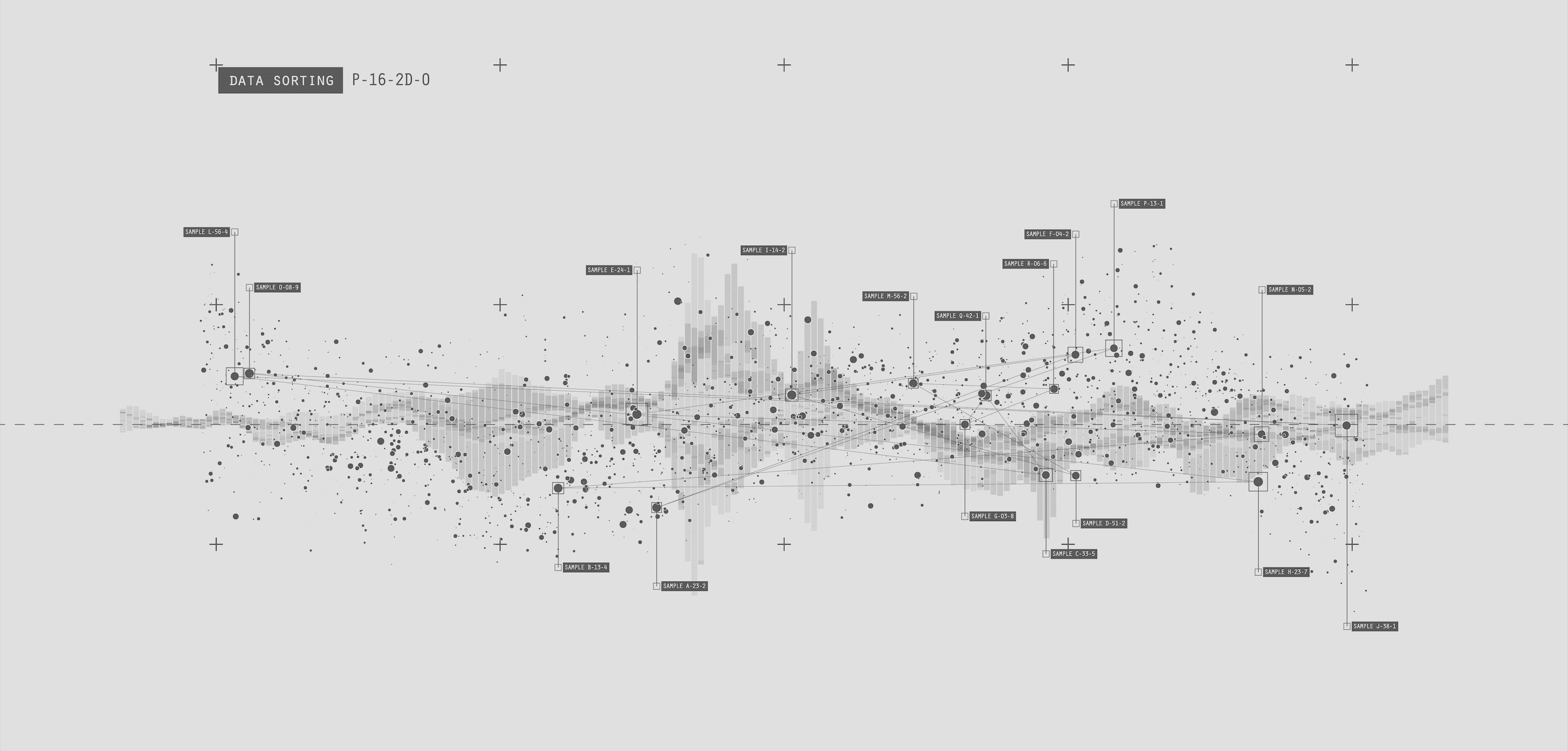

Big Data(大數據)、資料科學(Data Science)以及 AI(人工智慧)是三個緊密相關,但各有側重的領域:

🔹 Big Data 大數據

Big Data 是指「資料本身」的集合,尤其是資訊量旁大(Volume)、型態多樣(Variety)、變化又快(Velocity)的資料集合,有時還包含真假難辨(Veracity)與資料價值(Value)等特性。

資料可能來自交易紀錄、社群動態、影音內容等,形式可以是結構化表格,也可能是文字、圖片、聲音等非結構化資料。

🔹 資料科學

資料科學是一門運用統計、程式設計與分析方法,從資料中找出規律與洞察的跨領域技術。

它的核心目標是把原始資料(不論結構化或非結構化)轉變成有實際價值的資訊。

如果說 Big Data 是原料,資料科學就是幫你找出「這堆原料中有什麼可以利用」、「該使用在哪裡最有效果」的分析方式。

🔹 AI 人工智慧

人工智慧指的是讓電腦能模仿人類思考、學習與判斷的技術。

它的目標是讓機器具備理解環境、處理資訊、做出反應,甚至主動預測的能力,而不再只是依照指令被動執行。

AI 不靠死背規則,而是運用演算法從資料中學習,不斷修正與優化自己的判斷邏輯,讓 AI 能應對複雜多變的情境,處理人類難以即時掌握的大量資訊,並做出快速、合適的決策。

| Big Data、資料科學及 AI 差異比較 | |||

| Big Data | 資料科學 | AI | |

| 定義 | 大量、多樣、快速變動的資料集合 | 從資料中找出規律與洞察的分析方法 | 讓電腦具備思考、判斷與學習能力的技術 |

| 目標 | 儲存、整合與處理龐大資料 | 解釋資料背後的關聯與意義,提供決策依據 | 模擬人類行為,自主做出決策與反應 |

| 焦點 | 管理資料的規模、型態與速度 | 將資料轉化為可行的分析結果與建議 | 執行任務與預測行為 |

| 常用技術 | 分散式儲存、雲端架構、資料流處理 | 統計建模、資料視覺化、Python/R、機器學習 | 機器學習、自然語言處理、電腦視覺、強化學習 |

| 經典應用 | 即時社群動態、交易紀錄分析 | 客戶流失預測、銷售預測、A/B 測試 | 語音助理、推薦系統、自動駕駛、醫療 AI |

📝 小整理

- 大數據:是「原料」或「燃料」,提供了海量的資料基礎。

- 資料科學:是「方法論」和「過程」,專注如何從大數據中提取有價值的資訊。

- 人工智慧:利用資料科學的成果(尤其是機器學習模型)賦予電腦智慧,發展能自主學習、決策和反應能力。

(一)Big Data、資料科學及 AI,怎麼協作?

Big Data、資料科學與 AI 雖然各有不同的定位,但實際應用中,它們往往密切協作,成為一整套數據驅動系統的應用,形成「數據 → 洞察 → 行動」的流程。

🔹Step.1:Big Data 提供資料來源,解決「用什麼資料來分析?」

企業每天會產生大量資料,像是購買紀錄、網頁點擊、社群留言、客服回應等,都屬於 Big Data 的一部分。這些資料包含龐大的用戶行為與業務軌跡,是分析與決策的原料來源。

但大數據往往雜亂、龐大又分散,因此需要先被收集、清理、整合,建立成可以運用的資料基礎。

🔹Step.2:資料科學進行整理與分析,解釋「為什麼會這樣?」

當資料被收集進來後,資料科學會接手整理與分析,讓原始資料變得可以被理解,也更適合後續應用。

資料科學會運用統計、演算法、資料視覺化工具,找出影響業績的變數、預測顧客是否會回購,也幫助管理層看懂趨勢。

🔹Step.3:AI 執行自動化與預測任務,完成「接下來該怎麼做?」

當資料科學建立好分析模型後,AI 就會將這些模型「放進實際業務裡運作」,讓決策建議不需要人力介入就能自動完成,幫助企業快速應對變化,自主做出反應,提升反應速度與效率。

企業 AI 分析導入指南:推動 AI Data 落地 5 個步驟建議!

在現代企業中,幾乎所有部門每天都在產出無數可用的資訊,數據早已遍佈各個環節。但 IBM 報告也指出,82% 的企業其實都面臨「資料孤島」問題,68% 的資料從未被分析,也就是說,多數企業根本還沒真正發揮數據的潛力。

而導入 AI 數據分析正是解決數據瓶頸的關鍵,以下我們將分享企業該如何導入 AI Data:

1️⃣ 明確定義分析目標

在導入前,先針對實際業務痛點或成長需求,設定明確的分析目標,像是「提升轉換率」、「預測客戶流失」、「優化庫存配置」。

若是沒有清楚目標,資料就只是繼續堆積,AI 模型也無法對焦,容易導致分析結果無法落地。

2️⃣ 建立可用的資料基礎

AI 的效能仰賴資料品質,若資料不準確或格式混亂,會導致分析模型失真或結果錯誤。

因此需要將來自不同部門的資料整合到統一平台,清理錯誤、補齊缺漏。

3️⃣ 組成跨部門資料團隊

單靠技術團隊無法了解業務細節;業務部門也難以自行操作複雜分析。

建議企業成立由 IT、業務、數據分析等多部門組成的團隊,協同規劃、執行與監控 AI 專案,讓技術與實務知識融合,確定資料解讀與模型設計貼近實際需求。

4️⃣ 小規模試驗,再逐步擴大

先從一個明確、可衡量的業務場景著手,進行小規模試行,像推薦系統或顧客流失預測等應用。

不但能降低初期風險,也幫助快速累積實務經驗、找出需要調整的地方。

等初步成效驗證穩定後,再逐步擴大應用範圍,讓整體 AI Data 推動更穩妥。

5️⃣ 定期優化模型與追蹤效益

市場狀況和顧客行為會隨時變動,資料內容也會不斷更新。

因此,企業在導入 AI 數據分析後,需要持續追蹤模型的準確度、預測表現,以及實際帶來的效益,並依照最新資料進行模型的調整與再訓練,才能確定分析結果依然具有參考價值。

AI 資料分析從何開始?3 個情境解析 & ADBest 工具推薦!

雖然 AI Data 功能強大,但也不是每家公司都適合自己進行 AI 模型訓練、打造全新系統。

選對策略,比貿然投入更有效,關鍵在於企業的規模、資源與現有基礎,以下討論三種常見的情境:

📍 若企業已有數據團隊,想加速落地應用

可以考慮跟外部的數據服務商合作,把內部已有的資料和模型整合起來,加快開發速度、省下人力成本,團隊就能專心將 AI 用在真正的業務需求上。

📍 若沒有資料團隊,也想導入 AI

可以先從資料收集、清理,或是套用推薦系統、客服機器人這類現成 AI 工具入手,快速開始、降低技術門檻,適合先體驗 AI 應用。

📍 小型團隊或新創公司

建議從 ChatGPT、Google Cloud AI 開源或雲端工具,針對明確的業務需求(例如自動回覆、簡易預測)測試。成本低、風險小,也比較靈活好調整。

導入 AI,不該只是一股腦跟風,而是要有能利釐清方向,知道數據背後藏著什麼機會。

而這正是 ADBest AI 行銷分析工具能提供協助的地方!

ADBest 利用自動化數據整合、SEO 表現分析、流量走勢判讀與模型預測,幫你回答那些資料裡沒說出口的問題——

✨ 哪些頁面正在流失機會?

✨ 哪些內容根本沒被搜尋引擎看見?

✨ 哪裡值得優先投入資源改善?

✨ 如果進行優化,能帶來多少預期效益?

只需要提供品牌現有的資料,剩下的就交給 ADBest 處理!

不管你是剛起步的新創小品牌,還是已有數據團隊的企業,我們都能協助你,用對 AI,做對決策!

延伸閱讀

🎈AI行銷全解析:4大優勢分析、5大市場趨勢及6款AI工具案例介紹!

🎈MCP是什麼?AI新標準MCP工作流程?4好處+11步驟操作實例分享

🎈AI Agent是什麼?與AI差異?企業4思維+6應用分享!

打造可落地的 AI 代理,從釐清需求開始

👉 深入了解不同企業的流程/業務痛點

👉 找出真正有用的 AI 應用場景

👉 一起規劃未來的 AI 策略與藍圖

👉 實際建構及開發 scalable 又安全的解決方案