AI 模型訓練一次搞懂:定義、區分、難點在哪?

(一)AI 訓練模型是什麼?不寫程式也能理解背後的運作原理

📑 AI 模型是什麼?

AI 模型是一套「讓電腦學會怎麼做決定」的系統。

不像人一樣有直覺或經驗,AI 模型透過分析大量資料,慢慢學會該怎麼回應你給它的問題。

例如你給它一堆圖片,告訴它哪些是貓、哪些是狗,它就會開始學習每種動物的特徵(像耳朵形狀、毛色、眼睛位置等)。

等它學會之後,下次你再給 AI 模型一張沒看過的照片,它就可以判斷這是貓還是狗。

AI 模型會根據你給它的任務來設計,像是語音轉文字、翻譯語言、推薦商品、生成圖片、寫文章,背後都靠不同類型的模型在運作。

每一種 AI 模型就是針對某個任務特別設計和訓練出來的「腦袋」。

📑 AI 模型訓練是什麼?

AI 模型訓練則是「教電腦如何判斷事情的過程」。

AI 模型無法像人體會經驗,需要你給它大量的資料,讓它不斷練習、反覆修正,慢慢學會該怎麼做出正確的決定。

舉例來說,如果你想訓練一個模型來分辨「好電影」和「爛電影」,你就要先給它很多部電影的資料,像是每部片的評分、票房、演員、上映年份,還有這部電影到底是好還是爛(這些特徵叫做標籤)。

一開始,AI 模型只能亂猜;但每次猜錯,它就會重新調整內部的計算方式(參數),希望下一次能更準,來回修正的過程就叫做「訓練」。

當它訓練得夠久、回答得夠精準,就可以拿來做實際任務,例如幫你推薦電影、判斷圖片裡的東西、回覆你的訊息。

(二)AI 訓練模型有多難?6 個訓練現場的真實阻礙

📑 資料太少,AI 學不起來

當你要訓練一個 AI 模型,第一件事就是準備大量資料,讓它從中找出規律。不過這裡的「大量」不是幾百筆資料,而是幾萬、甚至幾百萬筆才夠用。

問題是,現實中很多領域根本沒這麼多資料可以用。尤其是冷門領域、小型產業、或剛起步的新產品,根本不可能像 Google、Meta 那樣累積龐大數據量。

AI 模型連「該學什麼」都搞不清楚,自然也沒辦法學得好。

📑 資料品質不好,影響輸出結果

就算你有了一堆資料,如果這些資料錯誤、格式混亂、沒有被正確標註、甚至前後矛盾,那 AI 在訓練時就會學到錯誤的東西,最後輸出的結果也不會準確。

常見的是標籤錯誤,像你想訓練 AI 辨識圖片裡的動物,結果裡面有貓卻被標成狗,或是同一個東西用兩種不同標籤。這樣 AI 在學的時候根本無法建立一致的規則,搞不清楚什麼才是正確的答案。

📑 資料內容有偏見,AI 跟著歧視

當你用有偏見的資料訓練 AI,它就會把這些偏見當成「標準答案」來學,最後做出來的判斷就會不公平,甚至出現歧視性的結果。

如果你用過去的公司錄取紀錄來訓練 AI 招募系統,而那些資料裡原本就具有性別、年齡或學歷的偏好,AI 學完後很可能會傾向錄用男性、年輕人或名校畢業生,讓既有的不公平繼續延續下去,甚至變本加厲。

更麻煩的是,偏見不一定只有單一來源,可能是資料本身不完整,或是蒐集時的範圍太窄,只代表某一小群人。

你用網路留言資料來訓練聊天機器人,結果 AI 學會了攻擊性語言、刻板印象,甚至歧視詞彙,最後變成一個「會罵人」的模型。

📑 敏感資料與個資訓練問題

當訓練資料裡面包含個人資訊,像是姓名、電話、地址、信用卡、醫療紀錄、工作履歷,甚至是聊天紀錄或臉部照片,只要沒有經過當事人同意,就可能涉及法律風險。

像歐盟的 GDPR、台灣的《個人資料保護法》,都明文規定不能隨意蒐集、使用個資,尤其是在資料被用來進行自動化決策或商業用途時,違規者可能面臨高額罰款。

但問題在於,當今很多訓練資料是來自公開網站或外部來源,難以確定資料是否真的能合法使用。

萬一資料裡藏有用戶個資,模型學進去後就會「不小心」記住,甚至在未來被輸出回來(像是語言模型「講出」曾看過的 email 地址),讓產品難以上線、或被用戶檢舉。

📑 無法解釋產出過程,難以安心使用

很多 AI 模型,像深度學習這類複雜的系統,訓練完以後,輸入丟進去、輸出跑出來,但中間到底發生什麼事,連開發者自己可能也說不清楚。

這會讓使用者、決策者產生一個疑問:你做的這個模型,到底是怎麼判斷的?我能不能相信它的答案?

舉個例子,如果有一個醫療 AI 模型判斷某病人有罹癌風險,但卻說不出原因,只丟出一個「有 85% 機率」,醫生敢照著它的建議開藥嗎?

又或者,如果公司人資系統用 AI 來篩履歷,結果都選男生不選女生,難道主管不該知道背後的邏輯?

這些問題讓 AI 在實際應用上很難落地,尤其是像醫療、金融、法律、政府審核流程等高風險領域。

📑 模型越大,耗能越高

這就是現在 AI 模型開發最現實、最頭痛的問題之一:模型一大,不只訓練要花時間,背後的算力、電力、設備、人力成本,通通爆表。

以一個大型語言模型來說,訓練一次可能就要動用數千顆 GPU,跑幾週到幾個月不等。

期間消耗的電力,相當於一整個社區好幾年的用電量。對公司來說,這是筆天價開銷;對地球來說,同樣是一種能源負擔。

更不用說,訓練完不是結束,後續還有持續微調、部署、維護、版本更新,每一個階段都會再花一筆錢。

一般中小企業幾乎負擔不起這種開發等級,只能選擇使用大廠開好的 API,或者直接使用已經訓練好的模型。

(三)AI 模型種類怎麼分?4 種常見類型說明+適用場景

📑 機器學習(Machine Learning)

機器學習是最基礎、最常見的 AI 模型訓練方式,是指讓電腦自己從資料中找到規律,你給它很多例子,它就能學會某些行為或模式,然後在新的情境下自己做出判斷。

- 監督式學習:監督式學習是先給模型一大堆已經「標好答案」的資料,像是每筆資料都已經說明這是什麼類別或數值。模型會根據這些已知的答案,學習如何預測未來的新資料。監督式學習可以應用在圖像辨識、垃圾郵件偵測、銷售預測等情境。

- 非監督式學習:非監督式學習則完全沒有提供正確答案,所有資料沒有標註,也沒有對錯之分,這時模型會自己從資料中找出結構和群組,例如發現哪些客戶的消費習慣相似,哪些網頁內容有相同的關聯。非監督式學習可以應用在市場分群、資料壓縮、找異常行為等情境。

- 半監督式學習:半監督式學習介於前兩者之間,讓模型用少數有標籤的資料來起步,再搭配大量沒標籤的資料一起學習,可以兼顧成本與效率。半監督式學習可以應用在醫療影像判讀、文字分類、語音分析等情境。

- 強化學習:強化學習讓模型靠自己「摸索」,它會根據行動後得到的結果(像是得分、失敗)來調整策略。過程中沒有人告訴它正確答案,而是靠它一次次試錯,學會怎麼做最有效率。像 AlphaGo、無人車駕駛、機器人學習撿東西等情境,都屬於這類型。

📑 深度學習(Deep Learning)

深度學習是機器學習的進階版本,最大差別在於使用「類神經網路」來處理資料。

這個網路有很多層,像是一層層篩子,把複雜的東西一層層拆解、再重新組合起來,最後學會要怎麼判斷或預測。

深度學習特別擅長處理圖片、聲音、語言這類「資料結構複雜又細節很多」的任務。

舉個例子,如果你要讓電腦判斷照片裡是不是一隻狗,用傳統機器學習得先人工抓出特徵(像耳朵長度、鼻子位置等),再丟進模型去訓練;但深度學習可以自己從數萬張照片裡學出這些特徵,不需要人手一筆一筆標出來,準確率也更高。

📑 集成學習(Ensemble Learning)

集成學習(Ensemble Learning)是「多個模型一起上場」的訓練方式。

它的想法很簡單:一個模型難免會有看錯的地方,但如果讓好幾個模型一起判斷、互相補位,整體準確度就會提高。

集成學習適合用在資料多、變化大的場景中。舉例來說,金融業要判斷能不能貸款給一個人,有人可能看收入、有的看信用紀錄、有的分析行為模式。

每個模型可能判斷不同,但把結果結合起來,再用一個「投票規則」整合,就能得出更可靠的判斷。

- Bagging(自助抽樣):從原始資料裡隨機抽出好幾組不同的子資料集,分別訓練多個模型,每個模型用的資料都不太一樣。最後把這些模型的預測結果平均或投票,決定最終答案。

- Boosting(逐步修正):把模型一個一個接著訓練,每個新模型都會特別去修正前一個模型預測錯的地方。一次一點改進,整體會越來越精準。

- Stacking(堆疊):先用好幾個不同模型來預測,再加上一個「總管模型」來整合這些預測結果。

總管模型的角色是一個長官,負責根據每個模型的表現來判斷誰說得比較準,可以進一步提升整體預測的穩定度和靈活度。

📑 Transformer 模型

Transformer 模型是專門設計來處理「有順序」資料的 AI 訓練架構,像是文章、語音、時間序列這類內容都屬於這種資料。

它最大特色是,不需要逐步讀取資料,而是能「一次性」看到整段內容,並自己判斷哪些資訊比較重要。

Transformer 模型架構的核心是「自我注意力機制(Self-Attention)」,意思是模型在看每個字的時候,會同步觀察整句話其他字,找出跟它有關聯的重點。

這樣模型就能更精準地理解語意、關係與上下文。例如在一句話裡出現了「Apple」,它可以根據句子中其他詞來判斷你是說「蘋果」還是「蘋果公司」。

Transformer 主要分成兩個區塊:編碼器(Encoder)和解碼器(Decoder)。

編碼器負責讀懂輸入的資料,像是分析一段對話;解碼器則是根據這些理解來產出結果,例如回覆一句完整的回答,被用在像 ChatGPT、Gemini、Claude 這類語言模型裡。

除了文字,Transformer 現在也被應用在語音、影像、影片處理,甚至生物基因研究。因為它學習效率高、效果也好,成為現在 AI 訓練模型的標準配備。

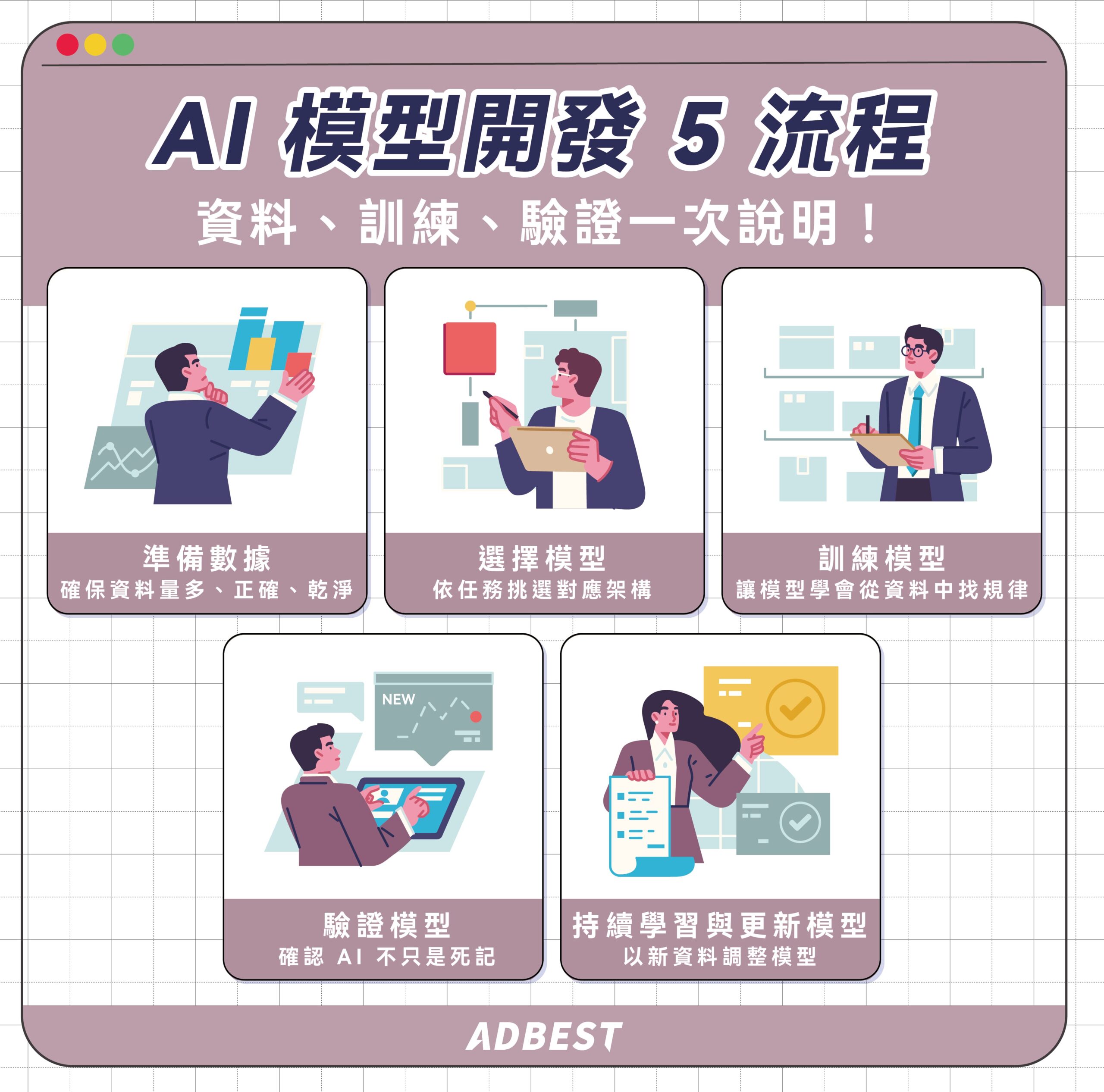

AI 模型開發 5 流程:資料、訓練、驗證一次說明!

(一)準備數據:確保資料量多、正確、乾淨

開始訓練 AI 模型之前,需要準備好讓 AI 學習的資料。

AI 自己不會長知識,它能學會判斷、分類、預測,全仰賴我們給它的資料來練習。

首先,給資料的量要夠多,且內容要足夠多元。像是你想訓練一個可以認出貓咪的模型,就不能只給它幾張白貓的照片,還要有黑貓、花貓、胖貓、躺著的貓、跳躍的貓,這樣它才不會誤以為「只有白貓才是貓」。

接下來,要確定資料裡沒有問題。

有些資料可能重複、壞掉、標錯,或根本是無關的內容,把錯的東西拿掉,留下真正對 AI 有幫助的部分。

資料還需要轉換成 AI 能理解的格式,圖片會轉成一格格像素數值,文字會轉成對應的數字編碼,這些處理都讓電腦能順利「讀懂」資料內容,不會出錯或當機。

如果資料量不夠,還可以用一點技術讓資料「變多」。

像是把同一張圖片轉個方向、改一下亮度或剪成不一樣的比例,看起來不太一樣,但其實本質是同一張,也能幫助 AI 學得更完整、不容易記死答案。

(二)選擇模型:依任務挑選對應架構

下一步要選擇何種 AI 模型進行訓練,這步驟會直接影響訓練效果,決定最後能不能解決你要處理的問題。不同模型擅長的事情不一樣,務必謹慎選擇。

如果你是想做圖片辨識,像是讓 AI 認出貓、狗、人,那就會選用擅長處理圖像的模型,像是 CNN(卷積神經網路)。

如果你是處理語音或文字,像是對話機器人、文章摘要、翻譯工具,則會用像 Transformer 或 RNN 這類能處理「順序資料」的模型。

除了看功能,還要考慮資源和成本,有些模型雖然功能強,但需要大量的記憶體和算力;小型專案或預算有限就可以選擇比較輕量、簡單的模型,雖然沒那麼厲害,但在速度、效能或執行成本上比較省。

還要注意模型的「可解釋性」,有些任務(像是醫療、金融領域)需要能解釋 AI 為什麼做出某個判斷,會傾向使用像決策樹這類可以追蹤邏輯的架構。

(三)訓練模型:讓模型學會從資料中找規律

這階段的目標是讓 AI 從資料中「學會」某種規則或判斷邏輯,也就是調整模型裡面的參數,讓它看過足夠多的例子後,能做出合理的預測或回答。

訓練的過程,會把事先整理好的資料,一筆一筆送進模型,然後讓模型自己嘗試「猜答案」。

每猜一次,系統會比對它的答案跟正確答案有沒有差異,再根據這個差異去調整內部的設定。這個動作會重複很多輪,每次都讓模型變得更精準。

在訓練過程中,還要設定一些重要的參數,例如學習率(決定模型學習速度快不快)、批次大小(每次送進去幾筆資料)等等。這些設定會影響訓練的穩定性和效果,要根據模型和資料的情況去調整。

(四)驗證模型:確認 AI 不只是死記

當模型訓練結束後,下一步就是驗證,也就是確認它到底學得好不好。

我們會用一組「模型沒看過的資料」來測試,看它能不能準確地做出判斷或預測。這些資料會在一開始就分出來,不會拿來訓練,就是為了保留做驗證用。

驗證的重點除了看準不準,還會看模型在不同情況下的表現。

有些模型在訓練資料上很厲害,但換一筆新資料就亂猜,表示它只是死記,而沒有真的理解規律,這種情況叫做「擬合過度」,是驗證時最常遇到的問題。

為了更準確地評估模型,工程師常會使用交叉驗證等方式,把測試資料切成好幾塊,輪流拿來驗證,能看出模型的平均表現,也能找出哪一類資料它特別不擅長。

總之,驗證模型的目的是確定它不只是「會考題」,而是有能力處理「沒看過的題目」。只有通過這一關,模型才能放心拿去做實際應用。

(五)持續學習與更新模型:以新資料調整模型

模型訓練完成後,並不代表一切就此結束。

AI 是靠資料學習的,只要資料環境有變、使用者行為有變,模型就會逐漸「落伍」,判斷準確度開始下滑。

這個階段會觀察模型在實際運作時的表現,蒐集新的使用資料,看它是否出現預測不準、誤判率上升或無法應對新情況的狀況。一旦發現這些問題,就要把新資料加進來,重新訓練模型,或是做微調,讓模型跟得上現實情境。

不一定每次都要重訓整個模型,有些情況只要針對新情境補一點資料,就能快速調整好,效率高、成本也低。

此外,還要設計一套監控機制,持續追蹤模型的運作結果,例如用戶點擊率、客訴回報等,讓我們知道什麼時候該更新,怎麼更新才有幫助。

AI 模型訓練 8 道 Q&A:釐清 AI 模型訓練的重點

(一)AI 模型是什麼意思?

AI 模型訓練的意思是讓電腦「學會」某件事。

AI 一開始什麼都不懂,只是一個空殼,要它變得有用,就得透過大量的資料來教它怎麼判斷、怎麼反應。

訓練的過程就是把一堆「資料」丟給模型,例如一堆有標記的圖片、文章或對話紀錄,讓它從這些資料裡找出規律。

模型會試著找出哪些特徵會導致哪種結果,然後慢慢調整自己的「判斷方式」,做到越來越準確。

(二)AI 模型怎麼知道自己有沒有學對?

AI 模型會透過「比答案」來確認自己學得準不準。

在訓練的過程中,我們會準備一組已經有標準答案的資料,叫做「標記資料」。模型學習後,會自己試著做出預測,然後跟正確答案比對,看對了幾題、錯了幾題。

系統會根據這些結果,算出一些指標,例如「準確率」就是預測對的比例,還有「損失值」會評估每次預測差多少,數字越小代表學得越好,這些數據幫助工程師知道模型目前的表現狀況。

另外,在訓練完成後,會再用一份「模型沒看過的新資料」來做測試,確認它不是死記資料,而是能舉一反三。

就像考試時練習題寫得再熟,如果模擬考一做就亂寫,那代表還沒真的學會。AI 模型也一樣,要靠這些驗證階段來確認它是不是真的學對了。

(三)AI 模型是不是資料越多訓練效果就越好?

不一定,資料多對模型訓練來說通常是好事,但前提是資料要「對」。

如果資料本身品質不好,例如標錯答案、內容重複太多、偏誤嚴重,反而會讓模型學壞,預測能力也會下降。

再來,資料數量和模型大小也要搭配。如果你用的是很簡單的小模型,就算餵再多資料,它也可能「消化不了」。

要讓 AI 模型學得好,不是只靠資料多,而是這些資料要夠乾淨、內容多樣,而且要跟你要解的問題有關聯。

(四)什麼是擬合過度(Overfitting)?該怎麼避免?

你在準備考試,只背誦答案,不理解題目。模擬考你答得很好,正式考卻不會寫,因為題目稍微變一下你就卡住了。

AI 模型如果記太熟某一批資料,而沒有學到背後的規律,也會有類似的情況。

模型擬合過度的表現是:在訓練資料上的準確率很高,但在測試資料或真實世界中表現很差,代表模型「記太多」、「理解太少」。

避免擬合過度的做法有:

- 使用更多樣化的資料:資料來源越廣、越多變,模型越能學到通用規則,而不是死記細節。

- 加入驗證機制:訓練時同時觀察驗證資料(不是拿來訓練的),只要模型在驗證資料上開始退步,就停止訓練。

- 使用正規化(Regularization)技術:像是 Dropout 或 L2 正規化,可以限制模型記太多不必要的細節。

- 模型不要太複雜:小問題不需要用大模型解決,太強的模型反而容易亂記。

- 資料增強(Data Augmentation):對資料做隨機改動(像圖片旋轉、文字替換),讓模型不要過度依賴單一表現形式。

(五)如果資料有偏見,會影響訓練結果嗎?

會,而且影響非常大。

AI 模型其實沒有判斷力,它只會照著資料去學。如果你給它的資料本身就有偏見,它就會照單全收。這種偏見可能是性別、年齡、族群,或甚至來自某一地區、特定時間點的單一觀點。

要避免資料偏見,可以注意:

- 在訓練前審查資料來源與結構,看看是不是某些族群被過度代表、或根本沒被納入。

- 在模型訓練後做結果分析,檢查模型對不同群體是否一樣公平。

- 在重要決策加入人工審查與回饋,不要全交給 AI 處理。

(六)AI 模型會一直進步到完美嗎?

不會,模型不會「完美」,只會在某個條件下做到「夠好」。

AI 模型的進步有極限,原因有幾個。第一,訓練資料本身就不完美。如果你給模型的資料有誤差、有偏見,模型學出來的結果也一定會有缺陷;第二,現實世界變化太快,模型可能學到今天有用的規則,過幾個月就不適用了。

再來是計算資源的限制。訓練越大的模型需要越多的算力和時間,而且也更難優化到完美。當模型變得複雜,想要每次更新都比上一次好,也會越來越困難。

所以模型的目標不是追求「完美」,而是要在特定情境中「穩定」、「準確」,表現夠好到能解決實際問題、帶來幫助。

(七)如果我不是工程師,還能訓練模型嗎?

可以,只是訓練的方式和深度會不太一樣。

現在很多平台都已經把「訓練模型」變得比較簡單,不需要寫太多程式也能做到。

你可以使用 Google 的 Teachable Machine、Microsoft 的 Azure ML、或者 Hugging Face 的 AutoTrain 這類工具,透過拖拉介面、上傳資料、選擇模型、點按訓練,就能完成一個簡易的 AI 模型訓練流程。

不過,這種方式的彈性會比較小,能調整的細節有限,也比較適合入門或中小型應用。

如果你希望訓練像 GPT、Stable Diffusion、BERT 這類複雜的模型,就還是需要懂程式、懂演算法、懂硬體資源的工程師來操作。

(八)如何訓練自己的 ChatGPT?

如果你只是想打造一個「有個性、會記住你需求」的聊天機器人,可以直接用 OpenAI 提供的「Custom GPT」功能。

這個方式不需要寫程式,只要訂閱 ChatGPT Plus,就能進入設定頁面,調整語氣、角色、指令,甚至上傳你自己的資料(像 PDF、產品說明、公司文件),它就能根據這些內容回答問題,快速變成專屬客服、助理或顧問。

但如果你想更進一步,打造完全私有、可以控制模型內部參數的 ChatGPT,那就得從開源模型(例如 GPT-2、LLaMA、Mistral)下手,自行部署、訓練與微調。

這類做法需要基本的 Python 能力、熟悉 Hugging Face 工具,還要準備大量算力和資料庫。

打造可落地的 AI 代理,從釐清需求開始

👉 深入了解不同企業的流程/業務痛點

👉 找出真正有用的 AI 應用場景

👉 一起規劃未來的 AI 策略與藍圖

👉 實際建構及開發 scalable 又安全的解決方案

延伸閱讀

🎈AI Agent是什麼?與AI差異?企業4思維+6應用分享!

🎈企業AI入門必讀:7大優勢及導入5步驟建議,掌握應用AI全貌!

🎈AI應用10大領域產業變革!看懂AI進化3階段,怎麼翻轉你的行業?